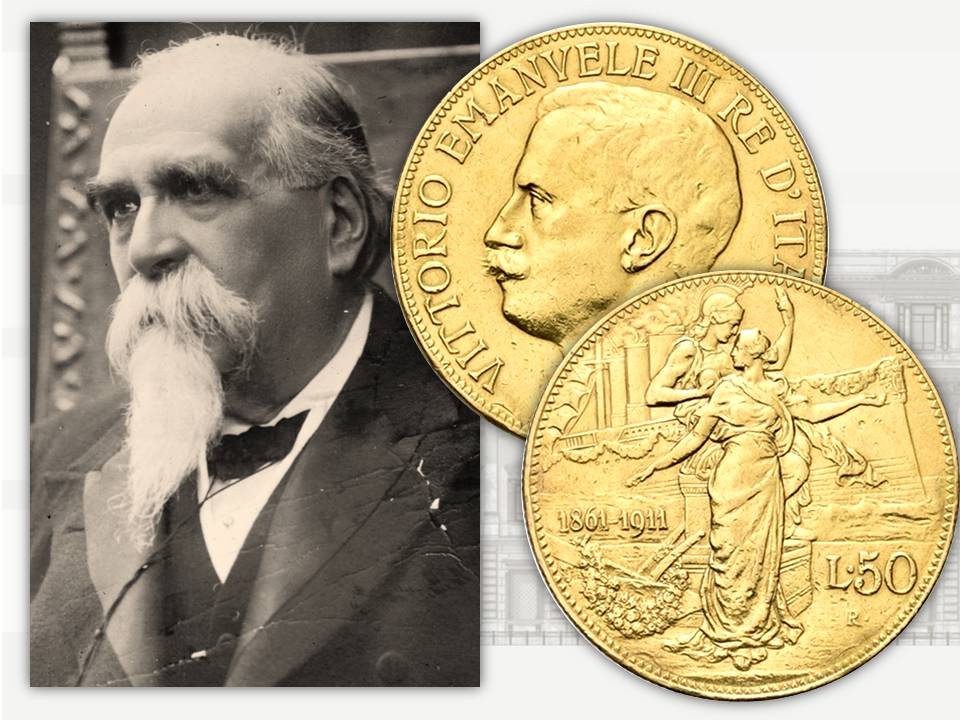

Il 29 novembre 1903 Giuseppe Luzzatti (1841-1931), ministro delle Finanze ad interim, presentò alla Camera dei Deputati un disegno di legge che prevedeva la costruzione di una nuova sede per la Zecca dello Stato, un’officina per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei titoli del Debito pubblico, la coniazione delle monete, la stampa dei contrassegni di Stato, dotata di un inceneritore per la distruzione degli stessi ormai rovinati o fuori corso.

Allegato al disegno di legge, c’era pure un progetto, ancora vago, che individuava il posto in cui sarebbe sorto il nuovo edificio nella zona dell’Esquilino, vicino alla Stazione Termini, in quel quartiere che si stava costruendo ad imitazione della Torino sabauda e che vedeva già la presenza di alcuni ministeri e di altri edifici pubblici.

A sinistra il ministro Luigi Luzzatti, artefice della legge che portò all’edificazione della sede della Zecca dello Stato all’Esquilino; a destra una moneta da 50 lire 1911, Cinquantenario del Regno e anno di inaugurazione della nuova officina monetaria

La sede operativa della Zecca di Roma, che dal 1892 coniava e stampava tutto il necessario per il Regno d’Italia, vantava del resto oramai più di due secoli e mezzo di vita. Alessandro VII aveva trasferito, nel 1665, la sede dello stabilimento di coniazione dei papi, la celebre officina monetaria pontificia, in un palazzetto riadattato proprio nei Giardini Vaticani, “prope ad ecclesiam Sanctae Marthae”.

Restaurata e riadattata profondamente da Pio VI negli anni 1776-1777, questa zecca papale era stata successivamente ammodernata grazie all’opera di Pio IX, che vi aveva fatto installare nuovi macchinari al posto del vecchio “ordegno ad acqua” progettato niiente meno che da Gian Lorenzo Bernini due secoli prima.

Il 21 settembre 1870, proprio all’indomani della Breccia di Porta Pia, reparti di Finanzieri italiani avevano preso possesso della zecca di Santa Marta, che da allora in poi diventò l’officina monetaria del Regno (leggi qui il nostro approfondimento speciale). Pochi, in quell’occasione, erano stati gli interventi di ammodernamento, riguardanti per lo più i macchinari; ma lo spazio, sempre quello, risultava insufficiente per le nuove esigenze.

La maestrosa facciata del Palazzo della Zecca di Via Principe Umbero a Roma e il dettaglio della sommità riprodotto sui 5 euro in argento che l’Italia ha emesso nel 2011, ricorrenza del centenario dello storico edificio

L’iter parlamentare della Legge Luzzati, che decretava appunto la nascita della nuova Zecca dello Stato, fu assai rapido, tanto che essa fu approvata all’unanimità il 24 marzo 1904 ed i lavori di costruzione dell’edificio ebbero immediato inizio nell’attuale Via Principe Umberto. Progettato dall’ingegner Pollastri, questo palazzo era un classico esempio di architettura di servizio, anche a scapito di una certa esteticità; però si inseriva con discrezione tra i grandi edifici “ministeriali” e “piemontesi”, che lo circondavano.

La posa della prima pietra avvenne nel 1908 e nelle fondamenta furono murate le monete di ordinaria circolazione coniate nell’anno e, per completare la serie, anche esemplari speciali battuti per l’occasione come le 20 lire Aquila sabauda (leggi qui il nostro approfondimento speciale).

Sebbene una serie di difficoltà burocratiche e di oggettivi problemi geologici ne rendessero quanto mai difficoltoso il completamento, tuttavia il Palazzo della Zecca fu inaugurato nel 1911, come era stato sostanzialmente programmato. Si trattò di una solenne cerimonia alla presenza dello stesso Vittorio Emanuele III che, da appassionato di numismatica, aveva voluto a tutti i costi la nuova sede.

Un’Italia turrita e matrona, dai capelli cinti da un nastro sul dritto della medaglia del 1926 coniata su modelli di Attilio Silvio Motti per i 15 anni dell’officina monetaria (bronzo, mm 82)

Eppure l’evento si perse un po’ tra le altre fastose manifestazioni, con le quali a Roma si stava celebrando il Cinquantenario dell’Unità d’Italia come, ad esempio, l’inaugurazione del Vittoriano, la costruzione di Ponte Risorgimento, l’edificazione dell’Accademia di Belle Arti a Valle Giulia e così via.

Il lavoro di trasferimento dei macchinari dalla sede “vaticana” a quella “esquilina” fu lungo e complesso, e benché iniziato già nel 1910, ebbe termine soltanto un paio d’anni dopo. Nello stesso palazzo, trovò sede, in appositi locali, la Scuola dell’arte della medaglia destinata a formare i futuri incisori di monete e di medaglie d’Italia e non solo, e diretta, in quel suo nascere, dall’artista del bulino Giuseppe Romagnoli (1872-1966).

Nessuna emissione speciale di medaglie ricordò tuttavia l’inaugurazione del Palazzo della Zecca! Ma nel 1925, approssimandosi il 15° di quell’inaugurazione, il Ministero delle Finanze volle che l’avvenimento fosse solennizzato con una medaglia di grande modulo affidata all’incisore capo Attilio Silvio Motti (1867-1935), sicuramente uno dei migliori incisori italiani che ininterrottamente, dal 1913 fino alla morte, dirigerà il Reparto incisione della Zecca, realizzando praticamente tutta la monetazione del Regno.

La facciata del Palazzo della Zecca riprodotta nei minimi dettagli sul rovescio assieme ad una iscrizione celebrativa; sotto la linea di esergo, solo un fascio coricato e l’indicazione AV. V fanno capire che siamo già in piena era fascista

In verità il Motti in questa medaglia non diede fondo alla sua riconosciuta vena artistica. Nel dritto, infatti, ripropose l’immagine della testa turrita dell’Italia come matrona, che aveva già declinato in altri casi, con intorno la semplice legenda REGNVM ITALICVM.

Al rovescio riprodusse invece, con la sua consueta perizia, il prospetto del Palazzo della Zecca fin nei minimi particolari. Sebbene sia probabile che il medaglista si sia servito di una fotografia (prassi, questa, normale dall’avvento della fotografia, in tali tipi di medaglie “architettoniche”), non è escluso che egli, proprio per non tralasciare perfino i minimi dettagli della costruzione, si sia recato quotidianamente sul posto per poterli osservare con i propri occhi.

Sotto l’edificio, in una targa semicircolare che occupa quasi tutta la metà del campo, si svolge, su sei righe, una legenda celebrativa in latino: AEDES NVMMIS CVDENDIS | REGNI SPLENDORI | BONARVMQVE ARTIVM INCREMENTO | EXCITATAE | OMNIGENIS ADDITIS INSTRVMENTIS | AN MDCCCCXI.

L’Italia turrita del Motti è stata fonte di ispirazione per Laura Cretara che, ingentilita e coi capelli chiusi in parte in un turbante, l’ha modellata per le 100 lire 1993-2001 e le 50 lire 1996-2001

Nel marzo 1926, questa medaglia commemorativa era pronta e lo stesso Motti patinò personalmente gli esemplari in bronzo appena usciti dai torchi e donati ai funzionari del Ministero e della Zecca, mentre al re ne fu offerto un esemplare in oro. Secondo una notizia non confermata, questa medaglia sarebbe stata coniata nientemeno che con il torchio Steuttmann, lo stesso che era servito circa ottanta anni prima a coniare il celebre “medaglione di Gaeta”, che Pio IX aveva donato agli ambasciatori che lo avevano seguito nel suo momentaneo esilio nella città campana.

Nel 2011, in occasione del centenario di sì prestigiosa sede, la medaglia del Motti è stata riprodotta quasi per intero su un francobollo commemorativo e al centenario è stata anche dedicata una moneta in argento da 5 euro. E proprio a proposito di questo Istituto, per uno strano caso del destino, proprio alla fine del 1911 l’architetto Garibaldi Burba aveva iniziato i progetti per la costruzione dell’edificio destinato alla Corte dei Conti.

Situato in Piazza Verdi e terminato soltanto nel 1928, quel palazzo fu destinato, appunto, a sede del Poligrafico e Zecca dello Stato per la stampa di cartamoneta, di passaporti, di francobolli, di contrassegni di Stato, nonché di pubblicazione della Gazzetta ufficiale, di atti parlamentari e documenti ufficiali.

Così, già negli anni Trenta il Palazzo della Zecca in Via Principe Umberto era già stato esautorato di molta della sua produzione; per fortuna, rimase a lungo sede della Scuola dell’arte della medaglia: segno, almeno quest’ultima, di continuità ininterrotta!