Fin dai tempi più antichi, i fiumi, ritenuti di vitale importanza nella storia evolutiva della civiltà, furono considerati vere e proprie divinità, figli di Oceano e Teti, in grado di garantire la prosperità delle terre nei pressi delle quali essi scorrevano. Anche se dal nome di alcuni fiumi si può dedurre che il culto ad essi tributato risaliva ad età pregreca, è in abito greco e romano che essi diventarono veri e propri soggetti iconografici. Dapprima essi furono rappresentati con una figura taurina, dal volto umano, sottolineando la forza e la vitalità delle loro correnti.

Tale iconografia fu adottata ad esempio nelle rappresentazioni del più importante fiume greco, Acheloo, e venne, in seguito, esportata anche nelle colonie greche d’Occidente, che la adottarono, nelle loro emissioni monetali, per celebrare i fiumi locali. Sul finire del V secolo a. C., i fiumi assunsero iconografie antropomorfe con corna e orecchie taurine, assimilate alla figura di Oceano (fig. 1).

Fig. 1 | Mosaico raffigurante Oceano e Teti dall’antica città di Zeguma, in Turchia

La monetazione delle città della Sicilia antica ci offre la più grande testimonianza di culti di divinità fluviali. Ad Akragas si onorava il fiume omonimo, identificato oggi con il fiume di Girgenti o con il fiume di San Biagio; Eliano racconta che esso veniva rappresentato con le sembianze di grazioso giovinetto, come nella statua che gli Agrigentini inviarono a Delfi.

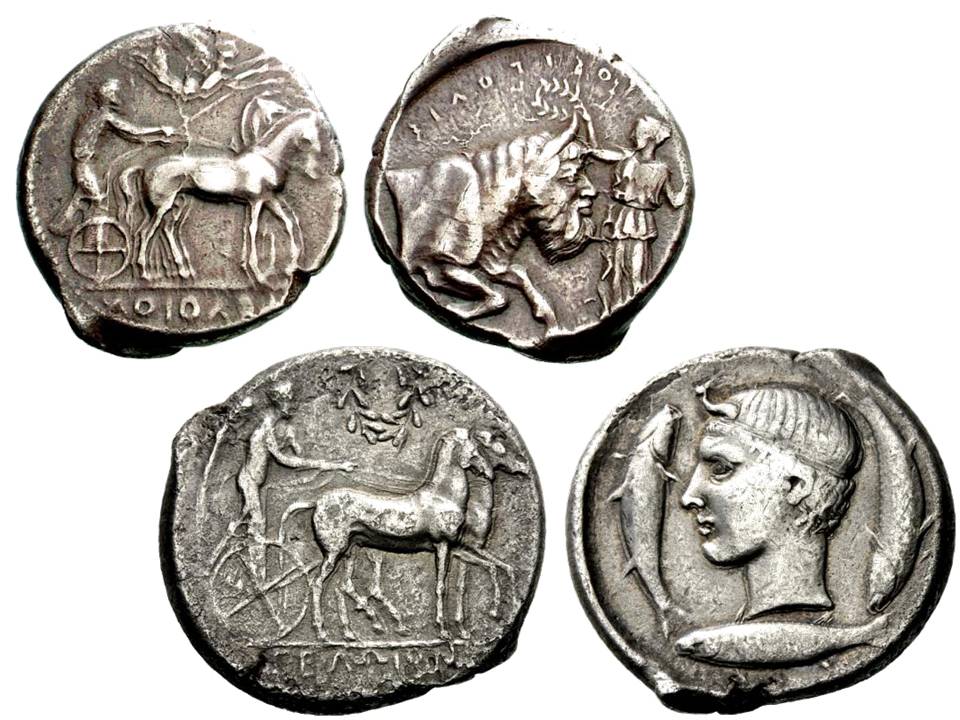

Il famoso hemilitron di bronzo (datato al periodo che va dal V sec. a.C. fino al 406) lo raffigura, nel dritto, sotto forma di giovinetto volto a destra, imberbe, con benda e cornetti ed è identificato dalla leggenda ΑΚΡΑΓΑΣ. Il rovescio di questa emissione presenta un’aquila ad ali chiuse su capitello corinzio (fig. 2). Gli abitanti di Gela onoravano il fiume omonimo che scorreva nei pressi della loro città e lo rappresentarono nelle loro emissioni in argento e bronzo sotto forma di toro androprosopo oppure di giovinetto. Il toro, infatti, occupa il rovescio di quei tetradrammi e didrammi che presentano al dritto i famosi cavalieri, emissioni datate al periodo compreso tra il 490 e il 475 a. C. (fig. 3).

Fig. 2 | Hemilitron di Akragas, mm 26 – Fig. 3 | Didramma Gela, mm. 21

Lo ritroviamo nel rovescio dei tetradrammi successivi, associato ad un dritto con la quadriga; nel rovescio della dracma che presenta, al dritto, il cavaliere raffigurato nell’atto di saltare giù dal cavallo oppure nel dritto dell’obolo d’argento, associato ad un rovescio con la ruota. Le più belle quadrighe di Gela sono associate ad un rovescio con la figura del mezzo toro. In particolare, spicca il tetradramma che presenta, al rovescio, il mezzo toro incoronato dalla ninfa Sosipolis, datato al periodo 440-430 a.C. (fig. 4). La divinità viene rappresentata in sembianze umane nei rovesci di diverse emissioni datate al 425-420 a.C., ora di profilo, circondato da pesci o entro corona d’ulivo, ora di tre quarti (fig. 5).

Fig. 4 | Tetradramma di Gela, con il toro incoronato da Sosipolis, mm 29 – Fig. 5 | Tetradramma di Gela, mm 28

Il toro androprosopo ritorna in diverse emissioni d’argento e di bronzo datate al 420-405 a. C. In questo gruppo spicca il famoso tetradramma che, al rovescio, rappresenta il toro a figura intera nascosto dietro spighe di grano (fig. 6). I Siracusani veneravano, tra i fiumi, l’Anapos, il cui culto era connesso a quello della fonte Ciane e ne rappresentarono il volto nel dritto dell’emissione in oro del valore di 50 litre, datata al quarto secolo a. C. (fig. 7).

Fig. 6 | Tetradramma di Gela, mm 24 – Fig. 7 | 50 litre oro di Siracusa, mm 12

A Katane era diffuso il culto del fiume locale, Amenanos, rappresentato sotto forma di un toro androprosopo a figura intera nel dritto delle prime emissioni d’argento datate al 464-450 a.C.. Al rovescio, appare la figura andante della Nike (fig. 8). La testa umana della divinità veniva rappresentata di tre quarti, circondata da pesci, nel dritto delle dracme d’argento datate al 410 a.C. e firmate dall’incisore Choirion, con quadriga al rovescio; oppure di profilo, a sinistra, nelle once di bronzo datate tra il 405 e 402 a. C. (fig. 9).

Al periodo romano si data l’emissione in bronzo che presenta, al dritto, la divinità fluviale nuda e sdraiata a destra, con il braccio sinistro appoggiato su un’urna rovesciata, mentre regge una canna nella sinistra e nella destra sollevata un rhyton. Il rovescio della suddetta emissione presenta i berretti dei Dioscuri sormontati da astri ai lati di una civetta (fig. 10). Quella della figura sdraiata diventerà l’iconografia più diffusa durante il periodo romano per le divinità fluviali, che appariranno barbate e soprattutto con un’anfora rovesciata accanto.

Fig. 8 | Tetradramma di Catania, mm 27 – Fig. 9 | Dracma di Catania firmata dall’incisore Choirion, mm 17

Tra Tyndaris e Mylai scorreva il fiume Longanos, oggi torrente di Rodì o Termini, teatro dello scontro, nel 269 a.C., tra i Siracusani guidati da Ierone II e i Mamertini, guidati da Chione; fiume, il cui culto è ricordato su alcune litre d’argento, datate tra il 425-405 a. C. e attribuite, in base all’etnico ΛΟGΓANAION, alla città sicula di Longane (che doveva sorgere presumibilmente nei pressi di Rodì Milici). La divinità appare, al rovescio, con le sembianze di un giovinetto volto ora a destra ora a sinistra, con i capelli mossi e un piccolo corno sulla fronte, associato ad un dritto che raffigura Eracle con la leontè (fig. 11).

Passando ad altri fiumi, il Chrysas (l’odierno Dittaino) lambiva le campagne di Assoros e il culto ad esso tributato viene testimoniato non solo da Cicerone, il quale nelle Verrine 2,4,96 cita un fanum nelle campagne circostanti propter ipsam viam qua Assoro itur Hennam, ma anche dalle monete di bronzo della città (forse hemilitra), battute durante il periodo romano, in cui la divinità viene riprodotta, nel rovescio, come giovinetto a figura intera con un’anfora nella destra abbassata e una cornucopia appoggiata nel braccio sinistro, dal quale pende anche la clamide (fig. 12). E’ probabile che il rovescio raffiguri la statua del dio conservata in città e che, secondo Cicerone, Verre tentò di rubare.

Fig. 10 | Moneta in bronzo di Catania, mm 19 – Fig. 11 | Litra d’argento di Longane, mm 11

Una moneta di bronzo di Agyrium, datata alla metà del quarto secolo, reca, al rovescio, un mezzo toro dal volto umano volto a destra, la cui identità risulterebbe rivelata dalla legenda ΠΑΛΑΓΚΑΙΟΣ. Sebbene qualcuno abbia voluto leggere in tale nome quello di un magistrato locale, è probabile, in realtà, che si tratti del nome siculo del fiume Kyamosoros, cioè l’odierno Salso. La testa di giovane raffigurata al dritto rivela, negli esemplari ben conservati, due cornetti sulla fronte: questo particolare ha indotto gli studiosi ad ipotizzare l’identificazione del giovane con la stessa divinità fluviale rappresentata al rovescio, iconografia che ha notevoli punti di incontro con alcune rappresentazioni dei fiumi Amenanos e Gelas (fig. 13).

Il fiume Hipparis bagnava il territorio dell’antica Kamarina e viene identificato con l’attuale Ippari o Fiume di Camarina. La sua testa di tre quarti è raffigurata nel dritto dei didrammi firmati dall’incisore Euainetos (con firma EYAI), presenta piccoli cornetti sulla fronte ed è circondata da pesci (fig. 14); la testa di profilo, invece, con un piccolo corno al centro, caratterizza il dritto degli esemplari firmati da Exakestidas (con firma EXAKE). Al rovescio, appare, in entrambe le emissioni, la ninfa Camarina sul cigno (fig. 15). Una terza serie di didrammi presenta la testa della divinità al rovescio, di profilo, con piccolo corno sulla fronte, circondato da due pesci.

Fig. 12 | Moneta di Bronzo di Assoro, mm 22 – Fig. 13 | Moneta di bronzo di Agira, mm 19

Le emissioni di Selinunte ci testimoniano il culto di due divinità legate a fiumi: il fiume Hypsas (l’odierno Belice) e il fiume Selinus: il primo (fig. 16) è raffigurato sul rovescio di alcuni didrammi d’argento come efebo nudo con patera davanti ad un altare attorno al quale si attorciglia un serpente; accanto a lui una gru (o airone) e sopra una foglia di appio e la legenda ΗΥΨΑΣ (il tipo verrà ripreso nei didrammi della città di Solus, con legenda ΣΟΛΟΝΤΙΝΟΝ, datati al 415- 410 a.C. e nella litra d’argento di Stiela datata al 410 a.C.); il secondo (fig. 17) è raffigurato sui tetradrammi d’argento come efebo nudo con patera e ramoscello d’alloro davanti ad un altare, in prossimità del quale sta un gallo; dietro la divinità un toro su un piedistallo e una foglia d’appio nel campo. Entrambe le divinità vengono rappresentate nell’atto di compiere un sacrificio all’interno del temenos a loro dedicato, davanti al proprio altare.

Il culto dei fiumi, anzi di uno in particolare (forse lo stesso Hypsas o forse il Crimiso), sembra attestato anche nella città elima di Entella. E’ probabile che alluda al fiume il toro androprosopo che caratterizza ora il dritto ora il rovescio di due serie di litre d’argento datate al 440-430 a.C. e che rappresenti la divinità fluviale anche la testa barbata e diademata volta a destra nel rovescio dell’emissione di bronzo collocabile nel 404 a.C.

Fig. 14 | Didramma di Camarina, firmato dall’incisore Euainetos, mm 22 – Fig. 15 – Didramma di Camarina, firmato dall’incisore Exakestidas, mm 21

Fig. 14 | Didramma di Camarina, firmato dall’incisore Euainetos, mm 22 – Fig. 15 – Didramma di Camarina, firmato dall’incisore Exakestidas, mm 21

Presso gli abitanti della città elima di Segesta, era popolare il culto del fiume Crimiso, identificabile forse con il Fiume Freddo di San Bartolomeo oppure con il Belice, presso il quale Timoleonte, al comando dei Sicelioti, sconfisse i Cartaginesi nel 339 a. C.. Secondo la leggenda, il dio del fiume, sotto forma di orso o cane, si unì alla troiana Segesta e dalla loro unione sarebbe nato Aceste, l’eroe eponimo della città: il cane, tipo caratteristico della città potrebbe rappresentare proprio la divinità fluviale (fig. 18).

La testa del fiume Assinos, identificabile con il fiume Alcantara, il cui culto era diffuso nell’antica colonia calcidese di Naxos, è raffigurata sul dritto di alcuni hemilitra d’argento, datati tra il 415 e il 403 a. C., con un piccolo corno sulla fronte e i capelli tirati all’indietro e cinti da alghe; a sinistra la legenda ΑΣΣΙΝΟ che si conclude a destra con Σ. Il rovescio di questa emissione presenta il Sileno accovacciato con coppa di vino in mano.

Fig. 16 | Didramma di Selinunte, mm 20 – Fig. 17 | Tetradramma di Selinunte, mm 29,20

Anche l’antica Adranos era bagnata dal fiume omonimo, che scorreva tra Catania e Leontinoi e che andrebbe identificato con un braccio destro del Simeto. La sua testa, volta a sinistra, con diadema e piccolo corno in fronte, è raffigurata su un’emissione di bronzo, datata alla metà del IV secolo a. C.. Al rovescio, appare un toro cozzante a destra (fig. 19).

Dovrebbe rappresentare il fiume Rosmarino il toro a faccia umana, dalla cui bocca fuoriesce acqua, che occupa il rovescio dell’emissione in bronzo di periodo romano della città di Aluntium. Al dritto, risalta la testa a sinistra dell’eroe Patron con elmo frigio, sormontato da una testa di grifone (fig. 20). Potrebbe rappresentare il fiume locale anche la figura seduta, con cornucopia nella mano sinistra e ramoscello nella destra, rappresentata sul rovescio delle emissioni di bronzo di periodo romano della città di Leontinoi. Al dritto di questa emissione compare il busto frontale di Demetra.

Fig. 18 | Didramma di Segesta, mm 21 – Fig. 19 | Moneta di bronzo di Adrano, mm 21

Anche le emissioni di bronzo (si conoscono solo tre nominali: hemilitron, tetras e onkia) di Piakos, città sicula ricordata solo da Stefano Bizantino, raffigurano, al dritto, la testa di una divinità fluviale, forse il fiume Symaithos, con cornetto sulla fronte e corona d’ulivo. Il rovescio presenta un cane che azzanna un cerbiatto.

In ultimo meritano di essere citate due emissioni a legenda ΣIXAΣ che testimonierebbero l’ennesimo culto legato a fiumi e divinità fluviali. Si tratta di una moneta d’argento con, al dritto, una testa maschile a destra con cornetto sulla fronte e preceduta dalla legenda ΣIXAΣ e al rovescio un bacino circolare sostenuto da tre colonnine, dietro al quale svetta un palmizio e tre globetti; a sinistra, una testa di leone con lingua pendula fuori dalla bocca aperta. Manganaro in un suo articolo di qualche anno fa interpretava tale legenda come nome del fiume.

Fig. 20 | Moneta di bronzo di Alontion, mm 19 – Fig. 21 | Hemilitron d’argento a legenda ΣIXA, mm 17

Tale monetina richiama l’altra emissione a legenda ΣIXA, cioè l’hemilitron d’argento con, al dritto, una testa di prospetto con cornetti (quindi la personificazione di una divinità fluviale) e al rovescio l’ornamento poppiero di una nave (fig. 21).

Queste emissioni sono state al centro di un vivace dibattito tra gli studiosi: chi, come Manganaro ipotizza che siano state battute dal popolo dei Sichaninoi, che diede un importante contributo alla vittoria Siracusana contro gli Ateniesi e la cui città deve collocarsi nei pressi di Himera; chi, come Boehringer ipotizza che la zecca sia quella di Camarina e che la legenda indichi, invece, il nome dell’incisore; chi, come Salzmann, ritiene che la legenda sia retrograda e che quindi, tornando a parlare di fiumi, quello rappresentato sia Aci, che scorre in area etnea.