Quando si parla della zecca di Ancona ci si trova sempre in difficoltà. Come più volte detto, la città di Ancona nel 1532 fu occupata con l’inganno, per ordine del cardinale di Ravenna (Benedetto Accolti), dal vescovo Bernardino della Barba (Bernardino Castellaro, vescovo di Casale). Questi tra il 19 e il 20 di settembre si impadronì del Palazzo della Magistratura e fece gettare nella piazza antistante tutti i libri della città e gli fece dar fuoco. Si voleva così distruggere la storia millenaria di Ancona, “colpevole” di non essersi mai assoggettata completamente al potere della Chiesa. Era pontefice all’epoca Clemente VII (Giulio de’ Medici, 1523-1534).

Per ricostruire la storia della città (e perciò anche della zecca di Ancona) è stato necessario ricorrere ai pochi studi di storici locali, e più spesso ricorrendo a studi fatti da autori di altri comuni vicini e non, talora anche stranieri. Per quanto riguarda l’officina monetaria di Ancona la ricostruzione è ancor più onerosa. Pochi gli storici locali che ne hanno parlato prima del 1532, pochi (e in maniera molto frammentata) quelli che ne hanno parlato successivamente.

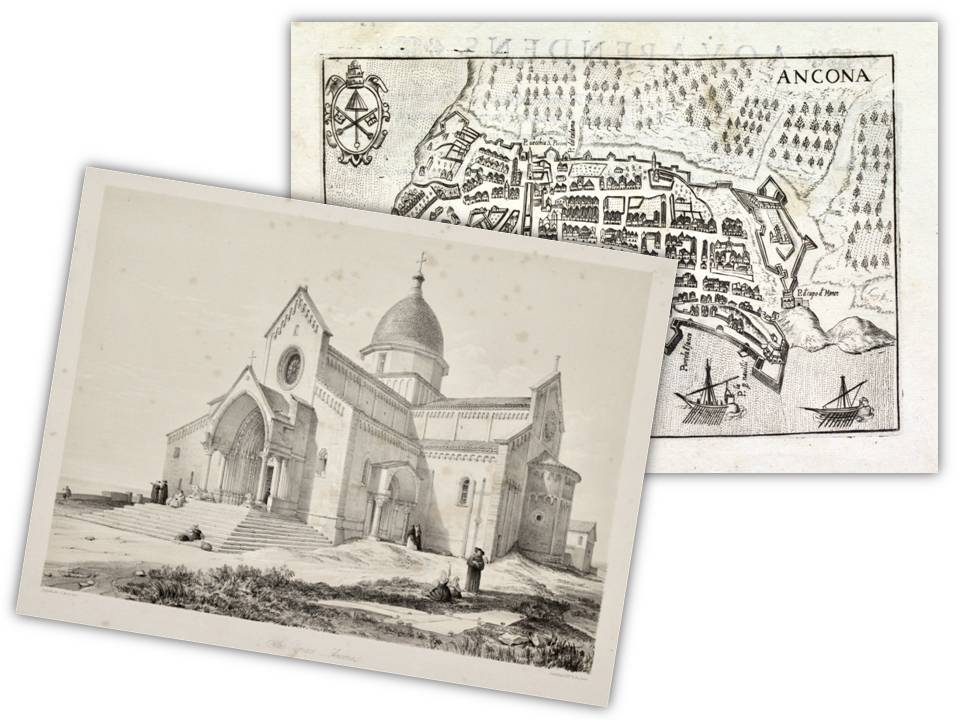

Due stampe riguardanti Ancona: una ottocentesca con la cattedrale di San Ciriaco e una mappa della città e del porto risalente a fine Cinquecento

Bisogna arrivare agli anni Trenta del secolo scorso per vedere i primi studi relativi alla zecca con Giuseppe Castellani, il Corpus Nummorum Italicorum e, per la monetazione pontificia, gli studi di Camillo Serafini e Francesco Muntoni. Solo all’inizio degli anni Duemila si riprendono gli studi sulla zecca e la monetazione anconetana, con Mario Mancini, Marco Dubbini e Giancarlo Mancinelli, Renato Villoresi. Altri hanno compiuto studi molto parziali.

Per parte mia ho portato avanti alcuni studi monografici, di grande interesse su argomenti mai trattati da altri specie sui denari, gli agontani, i bolognini, i quattrini; è possibile consultare tali studi nella mia pagina su Academia.edu (cliccate qui).

Dalle ricostruzioni fatte nell’arco del tempo si è venuti a conoscenza, sulla base di documenti e/o ricostruzioni storiche recuperate da studi su altre zecche, che la zecca di Ancona avrebbe iniziato la sua attività nei primi decenni del XII secolo con una attività talora intermittente ed una chiusura nel 1590 sotto papa Sisto V. Nuova breve riapertura sotto Pio VI (1796), attiva durante la Prima Repubblica Romana (1798-1799), di nuovo una brevissima attività durante la Seconda Repubblica Romana (1849).

Il denaro anconetano in bassa mistura d’argento, prima moneta coniata dalla zecca marchigiana nel periodo del libero Comune

Durante questi periodi di attività numerose sono state le sedi in cui la zecca di Ancona si è trovata ad operare. Dopo che di recente si è giunti a nuove notizie, si ritiene utile e necessario fare un riepilogo di quanto ad ora si è venuti a conoscenza per dare agli studiosi e collezionisti alcuni punti di riferimento.

Abbiamo sempre sentito dire che la sede fosse situata nelle “Grotte”, dette anche “Bugioto”, ed era collocata alle pendici del colle Guasco sulla cui sommità sorge la cattedrale di San Ciriaco. Di tale sede non si è mai avuta una esatta collocazione. Nel tempo, ci sono stati notevolissimi cambiamenti nella zona, ma si può ipotizzare che fosse ubicata o nelle grotte del Palazzo degli Anziani (da sempre utilizzati a magazzino ed attualmente non più visibili) o in località assai vicina. Da segnalare che tale palazzo era la sede del governo della città.

Nel 1377, alla riapertura della zecca di Ancona sotto papa Gregorio XI, la sede era collocata presso la “Vecchia Pescheria” a poca distanza Santa Maria della Misericordia. Sia la chiesa che gli edifici circostanti sono andati distrutti dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, ma da ricerche storiche possiamo dire che era ubicata in Via Aurelio Saffi (già Via del Porto) in cui attualmente troviamo la caserma della Guardia di Finanza con annesso parcheggio. Anche in questo caso ci troviamo alle pendici del Guasco, molto vicino al Palazzo degli Anziani ed anche questa sede molto vicina al mare e, come la precedente vicina ad una fonte di acqua (Fonte del Filello) tuttora esistente anche se in disuso.

Il Palazzo degli Anziani di Ancona, dal XIII secolo al 1947 sede municipale della città

Lo storico anconetano Palermo Giangiacomi nel suo volume Traiano e Ancona del 1936 ci segnala che “Il 20-V-1510 la zecca di Ancona, (le Grotte avanzi di costruzioni traianee presso el Canò [il Cannone, al termine del primo tratto di Via del Duomo, o Strade Nuove, NdA]) servirono per la zecca; nel Secolo XVII subirono gravi demolizioni] pose nelle monete le due chiavi; dopo il 1532 lo stemma gentilizio dei pontefici.”

Nel 1510 era pontefice Giulio II. La località risulterebbe essere quella che oggi è Via Giovanni XXIII che da Piazza Alighieri sale sino al Piazzale del Duomo. Della zona, dopo i bombardamenti, si salvò a malapena la “Cisterna”, l’antica Fonte del Filello, con la porta antistante, resto di una torre, rimasta in un angolino e sospesa sopra la nuova strada. (Vincenzo Pirani, Ancona dentro le mura, 1979). Resta il dubbio se la sede indicata dal Giangiacomi come “el Canò” possa essere quella indicata anche come il “Bugioto”, e comunque in due periodi diversi. Non abbiamo altre notizie su altre sedi di zecca di Ancona, pertanto riteniamo che questa abbia funzionato sino alla chiusura del 1590.

La recente scoperta fatta (Giovanni Fedecostante, Capo di Monte. Rione storico di Ancona nei documenti di archivio, 2024) presso la Biblioteca Comunale Planettiana di Jesi ci segnala che la sede della zecca di Ancona durante il pontificato di Pio VI era dislocata presso locali attualmente collocabili in Via XXIX Settembre (indicativamente al n. 10), all’epoca Via Pia. Il documento è del 2 marzo 1795 e la zecca fu operativa solo nel 1796 e restò aperta per un breve periodo di tempo, solo alcuni mesi. Ho avuto modo di scrivere di questa sede in un articolo che potete leggere cliccando qui).

La pianta della zecca anconetana sotto Pio VI recentemente riscoperta

La pianta della zecca anconetana sotto Pio VI recentemente riscoperta

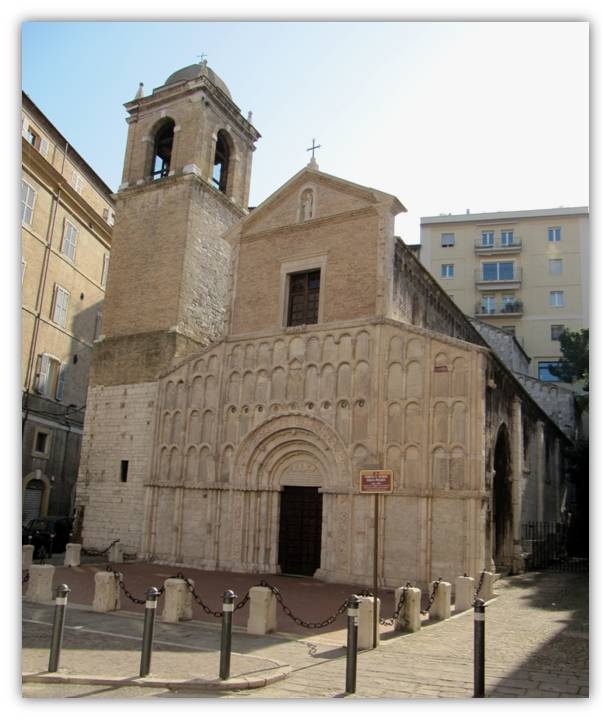

Durante il periodo della Prima Repubblica Romana (1798-1799) tutte le fonti che si è potuto consultare ci dicono che la sede della zecca, riaperta nel gennaio 1799, fosse presso i locali della ex chiesa di Santa Maria della Piazza. La chiesa è tuttora esistente ed è situata a circa 300 metri di distanza dal già citato Palazzo degli Anziani.

Durante la Seconda Repubblica Romana, la zecca di Ancona operò per un brevissimo periodo dal 26 maggio al 19 giugno 1849. Non è stato semplice individuarne la sede. Tutte le fonti riferiscono che la fabbricazione delle monete del valore di un baiocco avvenne presso l’officina dell’Orfanotrofio maschile, a cura dei militi della Guardia Nazionale. All’epoca esistevano diversi istituti simili dislocati in varie parti della città, alcuni furono distrutti dai bombardamenti, altri andarono in rovina e nel 1955 per decreto del presidente della Repubblica del 3 giugno furono raggruppati sotto una amministrazione unica.

Da una approfondita analisi documentale grazie a diversi tasselli, si può ora asserire che la sede fosse dislocata nella attuale Via Torrioni n. 37. Secondo Mario Natalucci (Ancona attraverso i secoli) esisteva in Via Torrioni, all’angolo di Via Barilari, un orfanotrofio esistente sin dal 1622. L’immobile fu ampliato nel 1843 e a seguito dei bombardamenti del 1915-1918 fu danneggiato. Successivamente, nei locali ricostruiti e riadattati nel 1924 venne istituito il Liceo Scientifico.

La bella chiesa di Santa Maria della Piazza risalente all’XI-XII secolo

La bella chiesa di Santa Maria della Piazza risalente all’XI-XII secolo

Da altri documenti si apprende che il Liceo ebbe come sede provvisoria i locali dell’ex Orfanotrofio maschile di Via Torrioni ove in precedenza erano stati allocati dalla Provincia gli uffici del Provveditorato regionale agli Studi. Da altra documentazione apprendiamo anche il civico, ossia il 37. Attualmente l’edificio non esiste più, distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, e al suo posto c’è un grosso complesso residenziale.

Ci conforta il fatto che il civico di Via Torrioni 37 è sul lato destro della strada che porta a Capodimonte, mentre di fronte (sul lato sinistro) c’era e c’è tuttora una caserma oggi adibita a Distretto militare, assieme ai locali della ex chiesa di San Francesco ad Alto. Ai militi era sufficiente attraversare la strada ed erano proprio di fronte all’Orfanotrofio maschile. L’istituto si trovava a poche centinaia di metri dal centro della città.

Giunti a questo punto, possiamo fare alcune riflessioni: difficile, in primo luogo, dire se siano esistite altre sedi per la zecca di Ancona oltre quelle sopra segnalate; sta di fatto che rappresentano indicativamente altrettanti periodi storici della città di Ancona.

La prima, il “Bugioto” si colloca nel periodo del libero Comune in cui vengono battute le monete più classiche come i denari, gli agontani, i bolognini e i mezzi denari. Tutte presentano, oltre l’indicazione DE ANCONA il nome e/o l’immagine del patrono san Ciriaco.

Il grosso agontano è stata la moneta di maggior successo coniata dalla zecca di Ancona in epoca medievale, tanto da circolare in una vasta area territoriale

Il libero Comune ha termine nel 1392 ed Ancona entra a far parte dello Stato Pontificio mantenendo comunque alcuni privilegi tra i quali quello di continuare a battere moneta. Solo pochi anni prima, nel 1377, la sede è presso la “Vecchia Pescheria”. Qui si continua a battere le monete precedenti ma si iniziano nuove monetazioni con riferimento ai vari pontefici (Bonifacio IX, Nicolò V, Pio II, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI); abbiamo quindi anche i grossi, i terzi di grosso, i bolognini papali, quattrini da due denari e piccioli, ma si iniziano a vedere anche le prime monete d’oro a partire da Paolo II. È in questo periodo che si iniziano a vedere monete con in legenda la scritta MARCHIA o similare. Non è il caso in questa sede di entrare nella diatriba se tali monete siano state battute in Ancona o a Macerata od in entrambe.

Con l’arrivo di Giulio II (1503-1513) la zecca riapre presso “el Canò” , si promuove la riforma monetaria e le monete battute presso la zecca di Ancona si devono adeguare a quelle emesse da Roma, al punto che i quattrini diventano da quattro denari e viene imposto che su tutte le monete vengano apposte le chiavi decussate, che sono uno dei simboli della Chiesa.

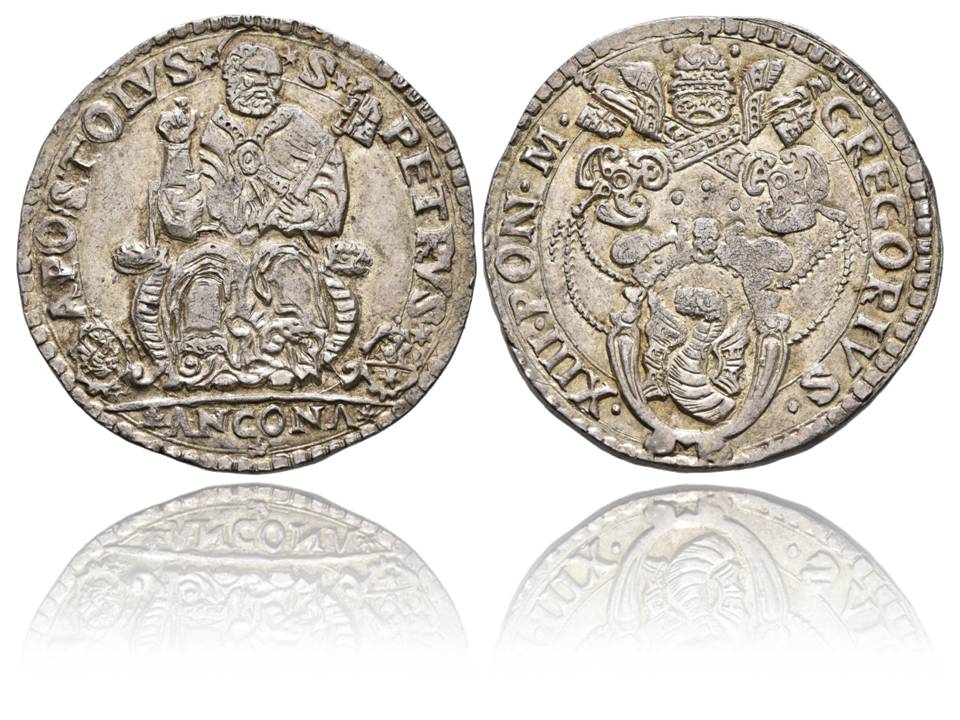

Nel 1532, come già accennato, durante il pontificato di Clemente VII (1523-1534) Ancona viene totalmente assoggettata ai voleri di Roma perdendo la maggior parte dei privilegi che le erano rimasti, ma d’ora in poi la zecca opererà secondo le istruzioni papali. Si batteranno ducati e fiorini d’oro, giuli, grossi e testoni d’argento, quattrini di mistura, tutti conformi ai pesi e titoli delle monete coniate a Roma. E ciò sino alla chiusura della zecca avvenuto nel 1590 sotto il pontificato di Sisto V (1585-1590).

Un testone papale coniato ad Ancona da papa Gregorio XIII Bocompagni (1572-1585)

È qui opportuno rilevare che dal volume Le zecche italiane fino all’Unità (a cura di Lucia Travaini, Roma 2011) durante il pontificato di Sisto V vengono segnalati come zecchieri Aloisio Innocenti di Montalto, maestro e prefetto delle zecche pontificie (doc. del 6.7.1588) che l’avrebbe poi concessa in subappalto a Muzio Bompiani di Ancona (doc. di nomina per nove anni del 19.7.1590). Si veda a tal proposito anche Dubbini M. e Mancinelli G., Storia delle monete di Ancona, Il lavoro editoriale, 2009.

Sicuramente per il Bompiani non ci fu la possibilità di eseguire il suo mandato, considerato che la zecca fu chiusa poco prima della morte del pontefice avvenuta il 27 agosto 1590. Apprendiamo invece da Giuliano Saracini, nobile e storico anconitano (Notitie Historiche della città d’Ancona – Roma 1675, p. 378) che “nel 1589 […] la Zecca, che in detta città era da Antonio degl’Albizi tenuta, nobil Fiorentino, e Nonno materno di me Scrittore, abitando egli, in quel tempo in una casa nella Piazza grande d’Ancona, vicino alla Fontana” ed ancora “Si trouano al presente diverse monete di Doble, Piastre, testoni, paouli, grossi, in Ancona cugnate” . Antonio degl’Albizi è da ritenersi quindi l’ultimo (sinora mai segnalato) zecchiere operativo di questo periodo, a cui evidentemente la zecca fu subappaltata da Aloisio Innocenti. Si ha infatti notizia che l’Innocenti concedesse in appalto ad imprenditori locali le quattro zecche della provincia, ossia Ancona, Fano, Macerata e Montalto.

Un raro baiocco fuso della Seconda Repubblica Romana datato 1849

La zecca di Ancona riapre dopo circa due secoli, nel 1796 sotto Pio VI, ma resta operativa per solo pochi mesi, sino al 1° marzo 1797, dopo l’arrivo dei francesi del 7 febbraio e la successiva proclamazione della Repubblica Anconetana (17 novembre 1797). In questo periodo furono battute monete di rame da un baiocco, due baiocchi e il sampietrino da due baiocchi e mezzo.

Gli altri due periodi storici di Ancona sono quelli relativi alla Prima e Seconda Repubblica Romana. Durante la Prima Repubblica Romana la zecca funzionò solo per alcuni mesi e furono coniati scudi e mezzi scudi d’argento e monete in rame da uno e due baiocchi. Durante la Seconda Repubblica Romana, la zecca restò operativa per pochissimi giorni e furono coniate monete fuse in bronzo da un baiocco.